Elektroautos können als mobile Energiespeicher genutzt werden, die nicht nur Strom aufnehmen, sondern auch wieder abgeben. Das sogenannte „bidirektionale Laden“ ermöglicht es den Fahrzeugen, als flexible Batteriespeicher zu fungieren und dabei das öffentliche Stromnetz zu stabilisieren. Darüber hinaus gibt es verschiedene Arten, wie diese Technologie genutzt werden kann – von der Stromversorgung einzelner Geräte (V2D) über die Einspeisung ins Hausnetz (V2H) bis hin zur Rückspeisung ins öffentliche Netz (V2G). Durch eine V2G-Lösung können Besitzern Geld sparen und gleichzeitig die Energiewende unterstützen. Doch wie genau funktioniert das und welche Vorteile birgt das bidirektionale Laden?

Vorteile des bidirektionalen Ladens

Der Begriff „bidirektionales Laden“ bezeichnet den wechselseitigen Energiefluss zwischen Elektrofahrzeug und Stromnetz. Kurzum: Der Strom fließt in beide Richtungen, sowohl in das Auto als auch in das Stromnetz. Demzufolge kann Ihr Elektrofahrzeug nicht nur Strom aufnehmen, sondern auch überschüssigen Strom wieder abgeben. Somit kann die erzeugte Energie von einer Solaranlage eines Hauses in der Autobatterie gespeichert und bei Bedarf abgegeben werden. Jedoch kann bidirektionales Laden auf unterschiedliche Art und Weise genutzt werden.

Das bidirektionale Laden bietet Besitzern von Elektrofahrzeugen, der Energiewirtschaft und dem Stromnetz viele Vorteile. Vor allem für Haushalte mit einer Solaranlage ist das bidirektionale Laden eine lukrative Ergänzung und sinnvolle Technologie. Anstatt überschüssigen Solarstrom für wenig Geld ins Netz einzuspeisen, haben Besitzer die Möglichkeit, diesen in ihrem Elektroauto zu speichern und in den Abend- oder Nachtstunden zu nutzen. Das senkt nicht nur die Stromkosten und CO2-Emissionen, sondern entlastet auch die fossilen Kraftwerke, da die Autos als flexible Speicher Schwankungen im Stromnetz ausgleichen.

Arten des bidirektionalen Ladens

Bei der Nutzung des bidirektionalen Ladens unterscheidet man zwischen verschiedenen Arten: Vehicle-to-Device (V2D), Vehicle-to-Load (V2L), Vehicle-to-Vehicle (V2V), Vehicle-to-Home (V2H) und Vehicle-to-Grid (V2G).

Vehicle-to-Device (V2D) oder auch Vehicle-to-Load (V2L): Das Elektroauto wird zur mobilen Powerbank und versorgt elektrische Geräte wie Laptops, Werkzeuge oder Haushaltsgeräte direkt über die Fahrzeugbatterie mit Strom. Ideal für den Einsatz fernab jeder Steckdose, zum Beispiel beim Camping. Diese Variante steht Besitzern von E-Autos bereits zur Verfügung.

Vehicle-to-Home (V2H): Das E-Auto funktioniert wie ein Hausspeicher, indem es überschüssigen Solarstrom direkt ins Hausnetz einspeist. Besitzer von Photovoltaikanlagen können so tagsüber geladene Energie abends nutzen, ihre Abhängigkeit vom Stromversorger reduzieren und Energiekosten sparen.

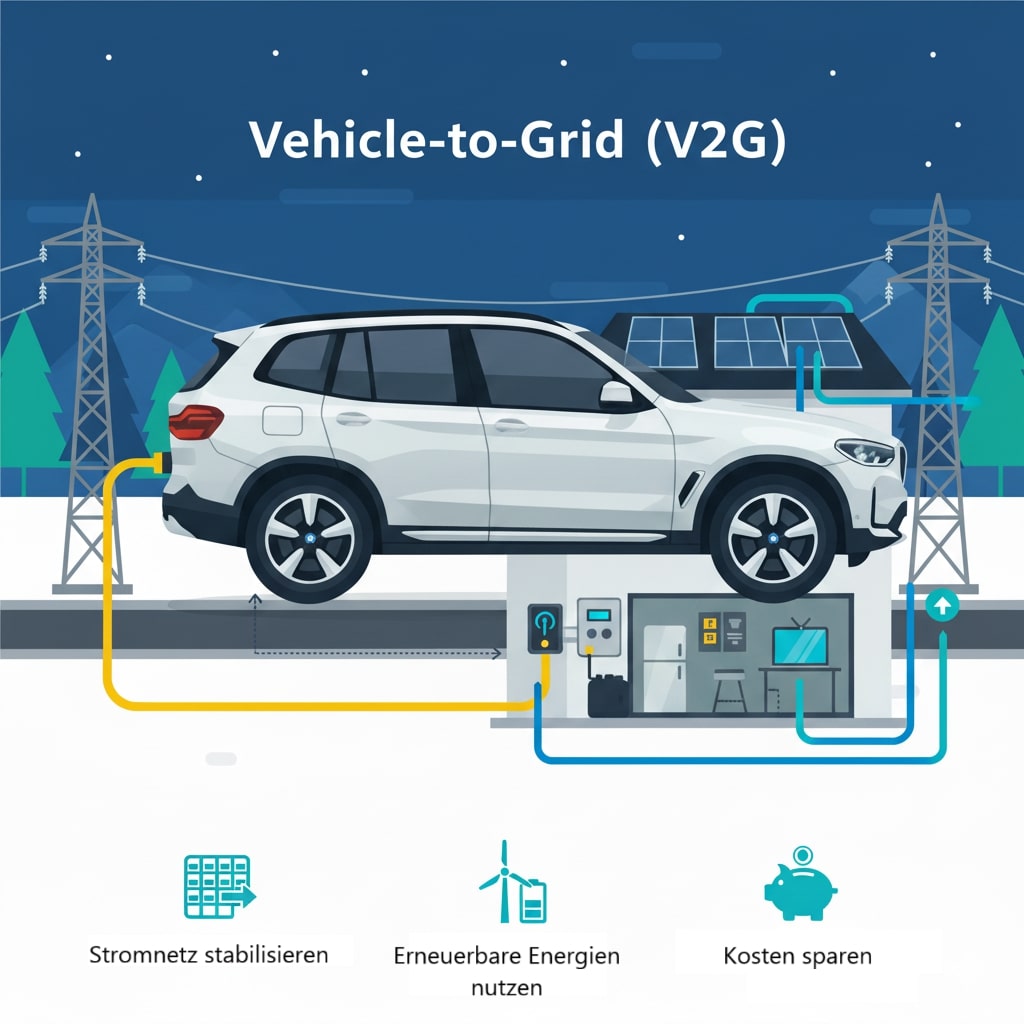

Vehicle-to-Grid (V2G): Das E-Auto fungiert als Netzstabilisator. Es gilt als die fortschrittlichste Form, bei der das Auto Strom direkt ins öffentliche Netz zurückspeist. So kann es Lastspitzen ausgleichen, indem es mittags überschüssigen Solarstrom aufnimmt und bei hoher Nachfrage wieder abgibt, was die Effizienz des gesamten Stromsystems steigert.

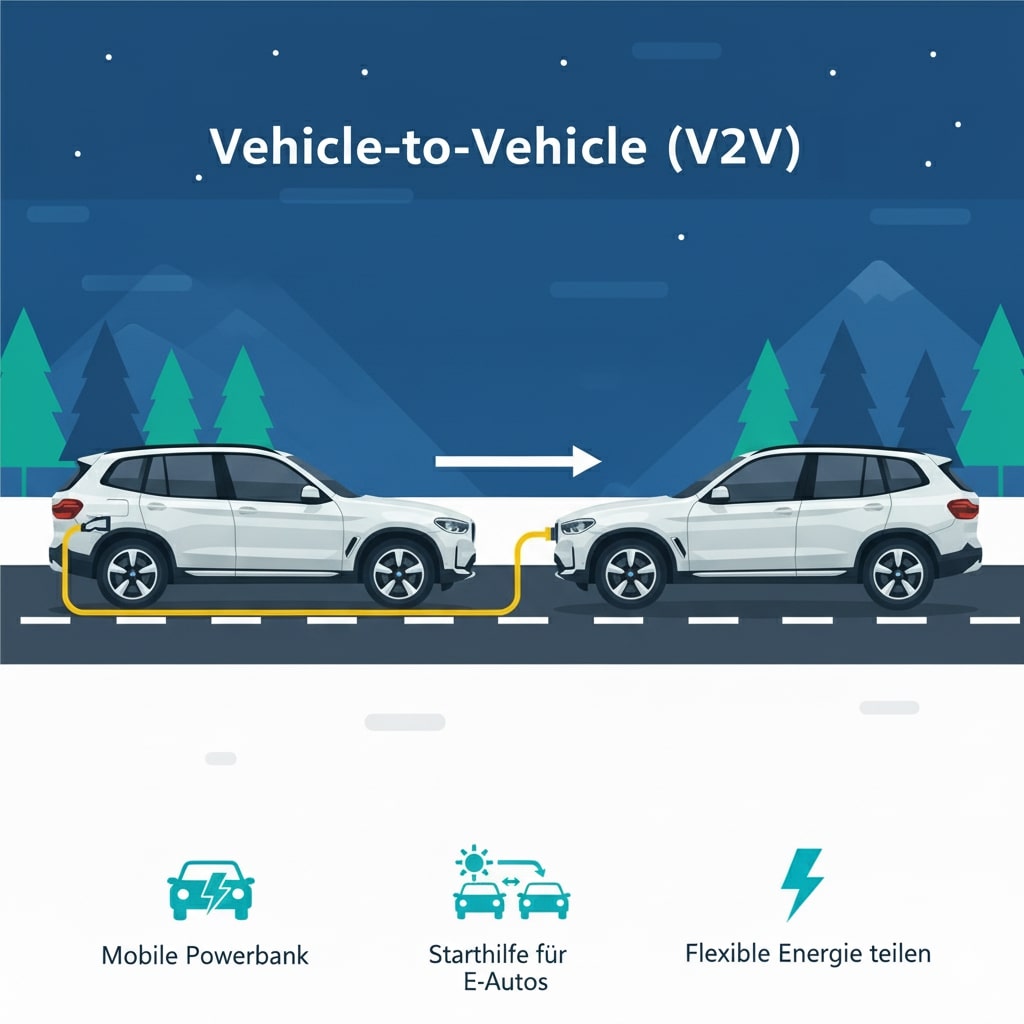

Vehicle-to-Vehicle (V2V): Dies bezeichnet den direkten Energietransfer von einem Elektroauto zu einem anderen, beispielsweise zur Pannenhilfe bei einer leeren Batterie. Der Energietransfer dient dazu, einem liegengebliebenen E-Auto mit leerer Batterie wieder genügend Ladung für die Weiterfahrt zu geben.

Technische Voraussetzungen für das bidirektionale Laden

Um das eigene Elektrofahrzeug als mobilen Stromspeicher nutzen zu können, müssen einige technischen Voraussetzungen erfüllt sein. Entscheidend sind dabei die Wallbox, die Kompatibilität des Fahrzeugs und das Stromnetz. Zunächst einmal muss das Fahrzeug kompatibel für das bidirektionale Laden sein, denn nicht alle Autos können Strom wieder abgeben. Darüber hinaus wird eine spezielle DC-Wallbox benötigt, inklusive einer intelligenten Steuerung und Kommunikationsschnittstelle. Diese Elemente sind wichtig, damit sich Fahrzeug, Hausnetz und öffentliches Netz aufeinander abstimmen können. Zudem muss ein Wechselrichter vorhanden sein, um Strom ins Hausnetz zurückzuspeisen. Damit Strom vom E-Auto ins öffentliche Netz zurückgespeist werden kann, muss auch das lokale Stromnetz technisch darauf vorbereitet sein. Um die Netzstabilität zu sichern, sind intelligente Steuerungen und ein Lastmanagement unerlässlich.

Diese Automodelle unterstützen das bidirektionale Laden

Im Gegensatz zum in Japan verbreiteten CHAdeMO-Ladestandard, der schon länger bidirektionales Laden ermöglicht, ist der in Europa gängige Combined Charging System (CCS)-Anschluss noch auf die technische Norm ISO 15118-20 angewiesen. Diese Norm ist entscheidend für die Kommunikation zwischen Fahrzeug und Ladestation und bildet damit die Grundlage für bidirektionales Laden über CCS.

Obwohl viele moderne E-Autos wie der Cupra Born, Hyundai Ioniq 5 oder BMW i4 den CCS-Anschluss bereits haben, ist eine flächendeckende Umsetzung des bidirektionalen Ladens über diesen Standard erst möglich, wenn die ISO-Norm ISO 15118-20 ab dem 1. Januar 2027 für Ladestationen verpflichtend wird. Diesem allgemeinen Trend zum Trotz haben die BMW Group und E.ON bereits angekündigt, mit dem neuen BMW iX3 eine V2G-Lösung für Privatkunden anzubieten. Das Fahrzeug ist bereits bestellbar, jedoch soll dessen Auslieferung in Deutschland voraussichtlich im März 2026 beginnen.

Hindernisse beim bidirektionalen Laden

Obwohl bereits 166.000 Elektrofahrzeuge in Deutschland technisch für bidirektionales Laden vorbereitet sind, ist die Technologie bislang nicht nutzbar. Hierfür gibt es einige Gründe und Hürden, die dem bidirektionalen Laden im Wege stehen.

Fehlende zertifizierte Wallboxen und kompatible Systemkomponenten: Laut Robin Zalwert vom TÜV-Verband müssen Wallboxen und Fahrzeuge speziell für bidirektionales Laden zertifiziert sein, aber es gibt aktuell nur wenige marktfähige Produkte auf dem Markt.

Rechtliche Hürden: Obschon die aktuelle Rechtsgrundlage bidirektionales Laden erlaubt, macht sie es durch komplizierte Regelungen nicht einfach. Eine große Hürde stellt die doppelte Belastung von gespeichertem Strom mit Steuern und Netzentgelten dar, welche das System für viele Verbraucher unrentabel macht. Dennoch gibt es positive Signale durch die Bundesregierung, denn diese hat die politische Unterstützung im Koalitionsvertrag verankert und die KfW-Bank bietet bereits Förderungen für bidirektionale Wallboxen an.

Standards und Normen: Für einen reibungslosen Ablauf des bidirektionalen Ladens müssen Standards und Normen angepasst werden. Das bedeutet, es ist eine genormte Abstimmung zwischen einem Elektroauto, der Ladeinfrastruktur (wie z.B. der Wallbox) und der Haustechnik erforderlich.

Energiekonzerne und Netzbetreiber: Sie haben Angst, Marktanteile und Gewinne zu verlieren, da Haushalte durch die flexible Nutzung und Speicherung von Energie unabhängiger werden. Dies führt zu einem wirtschaftlichen Konflikt, bei dem der Wunsch der Verbraucher nach Autonomie dem wirtschaftlichen Interesse der Unternehmen nach Erhaltung bestehender Strukturen gegenübersteht.

Quellen / Weiterlesen

Bildquelle oben: © JCT 600 via Flickr

Bilderquelle Text: © Energyload